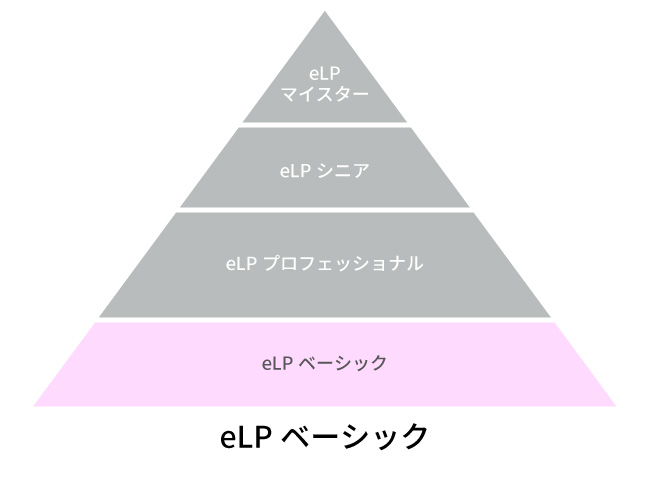

eラーニングに従事するすべての方が

知っておきたい基礎知識を網羅

このコースは、eラーニング・ベンダー、ユーザーを問わず、eラーニングに携わるすべての方に必要な、共通言語としての基礎知識を網羅しています。

- 対象者

-

- 初めてeラーニングに関連する業務を担当することになった企業・教育機関・公共機関の方

- eラーニングに興味がある、あるいは関連する業務の経験が多少あるか、eラーニングの基礎知識を体系的に学んだことのない方

- eラーニング関連ベンダーの新入社員、eラーニングを提供する高等教育機関の新人職員

- ゴール

-

- eラーニングの企画・開発・運用にはどのような知識とスキル、プロセスが求められるのか、説明することができる。

- eラーニングの魅力と効果、従来のラーニングとの違いを示すことができる。

- 高品質なeラーニングを実現するために、なぜ最新の技術動向、 情報モラルを知る必要があるのか、説明することができる。

プログラムと講師

【1】人材育成とeラーニング(70分)

コース概要

組織のパフォーマンス改善には、ビジネスゴールと連動した企業内教育が不可欠ですが、教育自体が目的となり、ビジネスとは切り離されてしまっている場面は多くみられます。

本コースでは、人材育成の成果創出を逆算思考で捉えるHPI・インストラクショナルデザインに基づいた企業内教育の仕組みづくりと、ビジネスゴール達成につながるeラーニング活用の実践例をもとに、自組織やクライアントの課題解決に向けて、eラーニングを活用した人材育成の設計と運用の基礎を固めることを目指します。

プログラム

- 人材育成は事業の「利益」につながるのか

- 成果から逆算する「教育コンサル思考法」

- 教育施策の設計手法

- eラーニングを活用したデザイン

- eラーニングの課題「学習意欲」「成果」

- 職場で学ぶワークプレースラーニング

- 非公式な学びを促進するデザイン

- 経営層に人材育成戦略をプレゼンする

学習目標

- ビジネスゴール達成につながる人材育成戦略の重要性を示し、HPIやインストラクショナルデザインを活用して、成果から逆算する教育戦略を説明できる。

- eラーニングの設計・運用における注意点を踏まえ、学習の効果と効率を高める具体的なeラーニングの活用方法や適切な理論(ブレンディッドラーニング/動機付けARCSモデル/教育評価)を選択できる。

- 自組織・クライアントのビジネスゴール達成に向けて、職場での学び(ワークプレースラーニング)を促進する施策(マイクロラーニング/インフォーマルラーニング)意義を説明できる。

講師

【2】インストラクショナルデザイン(ID)入門(140分)

コース概要

このコースでは、プログラムの項目にリスとしてある9つのインストラクショナルデザイン(ID)の基盤となる理論やモデルについて、その概要を知り、正しい応用と誤った応用を区別するコツを学びます。

IDの理論やモデルを知ることを目指すのではなく、それらを応用することにより、現実に行う研修の効果・効率・魅力を高められるようになるための基礎を養います。ID理論やモデルを使って既存の研修を棚卸し、もっとよいものに改善したり、新しい研修を創造することができるプロフェッショナルとしての基礎を固めます。

プログラム

- IDが必要な3つの理由

- ID=学びを人為的・意図的に支援

- 厳選IDツール1:メーガーの3つの質問

厳選IDツール2:カークパトリックの4段階評価

厳選IDツール3:ROI分析

厳選IDツール4:学習成果の5分類(ガニェ)

厳選IDツール5:ガニェの9教授事象

厳選IDツール6:メリルのID第一原理(5つ星の条件)

厳選IDツール7:ARCS動機づけモデル

厳選IDツール8:形成的評価と総括的評価

厳選IDツール9:ADDIEモデル - 次の一手は何か:IDをさらに深めるための道しるべ

学習目標

- インストラクショナルデザイン(ID)の基盤となる理論やモデルについて、正しい応用と誤った応用を区別することができる。

講師

【3】学習心理学と教材設計(125分)

コース概要

本コースでは、教育学習の効果・効率・魅力を高めるeラーニング教材を開発する基盤となる3つの心理学(行動分析学、認知心理学、状況的学習論)について学習します。具体的には、3つの心理学の概要を知るとともに、心理学に基づく教材設計の原則や具体的なステップ、設計した教材を評価・改善する方法について学びます。そして、eラーニング教材の設計、あるいは改訂において、学習心理学に基づく原則を1つ以上取り入れてアイデアが提案できることを目指していきます。

プログラム

- イントロダクション

導入/学習目標 - 学習心理学

行動分析学/認知心理学/状況的学習論 - 学習心理学に基づく教材設計

チャンク/二重符号化/メディア選択モデル - 魅力ある教材づくりのポイント

教材のイメージ化/学習目標とテスト/教材設計のポイント - まとめ

教材設計のレシピ/チェックポイント

学習目標

- 行動分析学、認知心理学、状況的学習論それぞれの概要について説明できる。

- eラーニング教材の学習目標として「目標行動」「評価条件」「合格基準」を設定することができる。

- eラーニング教材の開発、あるいは改訂において、学習心理学に基づく原則を1つ以上取り入れてアイデアが提案できる。

講師

【4】ラーニングテクノロジー入門(120分)

コース概要

ITの教育・研修活用(ラーニングテクノロジー)について、基盤となる技術と学習環境での活用形態について学習します。基盤技術については、WWWを中心に、モバイル・マルチメディア・データ処理・セキュリティについて解説します。活用形態についてはラーニングテクノロジーの中核となるLMSを中心に、これを用いた学習形態と関係者を整理し、さらにLMSの動作とWWWの仕組みの関係を解説します。また、ラーニングテクノロジーに関連する近年の動向を概観します。

プログラム

- ラーニングテクノロジーの歴史

- ラーニングテクノロジーの関連技術/インターネットとWWW/モバイル技術/メディアとコンテンツ/データ処理/セキュリティ

- ラーニングテクノロジーの形態と特徴

- LMSの機能と役割

LMSの利用者と学習形態/WebアプリとしてのLMS - 最近の動向

学習目標

- ラーニングテクノロジーの基盤となる、WWWの構成要素と動作の説明ができる。また、モバイル技術、マルチメディア技術、データの処理と活用、セキュリティ技術のそれぞれについて概要が説明できる。

- ラーニングテクノロジーの形態と関係者の分類、LMSの役割と機能、WWWの動作を関係づけて説明できる。

- ラーニングテクノロジーに関連する近年の新技術の概念を説明できる。

講師

【5】eラーニング標準化入門(95分)

コース概要

eラーニングコンテンツの標準規格SCORMを中心に、eラーニングにおける標準化について学習します。一般的な技術標準化の製品利用者・提供者にとっての意義、SCORMの設計コンセプトと構成要素の働きを解説します。近年の標準規格についても紹介します。

プログラム

- eラーニング標準化の背景と意義

技術標準化の事例と意義

コンテンツ/LMSの構造化・標準化の事例 - eラーニング標準化の対象

- コンテンツ標準規格SCORM

SCORMの背景と意義/SCORMの設計コンセプトと構成要素/SCORM教材の例/SCORMの動作環境 - その他のeラーニング標準規格

学習目標

- 工業製品やIT分野における利用者・ベンダーにとっての技術標準化の意義を具体例を用いて説明できる。

- eラーニングコンテンツ標準規格SCORMの開発の経緯を、ITを用いた学習環境の発展に位置づけて説明できる。

- Web学習環境におけるLMSとコンテンツの機能分担の観点から、SCORMの設計コンセプト及び構成要素の役割や動作の概略を説明できる。

- SCORM以外のeラーニング標準規格について概略を説明できる。

講師

【6】eラーニングプロジェクト入門(115分)

コース概要

初めてeラーニングに関連する業務を担当することになった方や、eラーニングに関連する業務の経験が多少あるが、eラーニングの基礎知識を体系的に学んだことのない方を対象に、eラーニングプロジェクトのプロセスやeラーニングプロジェクト(分析、設計、文書化、制作、実施・運用、評価―あるいは同様のモデル)のステップ、および各ステップで遂行される必要のあるタスクを説明します。これにより、eラーニングプロジェクトでの役割やeラーニングプロジェクトにおける各職種の役割を理解し、eラーニングプロジェクトの計画立案、チェックポイント、レビューの仕方等を説明できるようになります。

プログラム

- コース概要

- 概要:eラーニングプロジェクト成功の秘訣

- 生産性(パフォーマンス)阻害要因

- ラーニングバリューチェイン

- システム

- サービス

- コンテンツ

- ITサービスの特性

- 成功のスパイラル

- eラーニングに関する「最近の技術トレンド」

学習目標

- eラーニングプロジェクトとは何か、「eラーニングプロジェクト成功の秘訣」を説明することができる。

- eラーニングの企画・開発・運用にはどのような知識とスキル、プロセスが求められるのか、説明することができる。

- eラーニングの魅力と効果、従来のラーニングとの違いを示すことができる。

- 高品質なeラーニングを実現するために、なぜ最新の技術動向、情報モラルを知る必要があるのか、説明することができる。

講師

【7】生成AI活用入門(50分)

コース概要

生成AI技術と学習シーンでの利活用について学習します。

生成AIの基盤となる技術に加えて、要約や教材の自動生成など、学びを支援するための生成AIの利活用事例を概観します。

併せて、生成AI利用に係る倫理や法的課題についても紹介します。

プログラム

- 生成AIがデジタルラーニングに与える影響

- 生成AIの仕組みと基本概念

- 生成AIが生成するコンテンツのタイプ

- 学習管理システム(LMS)との連携方法

- 教材自動生成

- 要約生成

- プロンプトエンジニアリング

- 自動評価

- フィードバック生成

- チャットボット

- パーソナライズ学習

- AI倫理と法的課題

- AIバイアス

- 信頼性と透明性

学習目標

- 生成AIの関連技術について説明できる

- 生成AIを学習支援で利用する場合の留意点を説明できる

- 生成AI技術を用いた学習支援ツールの事例を1つ以上説明できる

【8】eラーニングに関する法律と権利~コンテンツの制作・配信に必要な法的理解を中心に~(100分)

コース概要

eラーニングに関する法律と権利について、コンテンツの制作・配信に関して必要な法律の理解を中心に解説します。eラーニングコンテンツの制作・配信については、特に重要となる著作権を中心に、プライバシー権、肖像権等の概要のほか、生成AIの利用に関して法的観点から理解しておくべきポイントを学習します。また、eラーニング事業のバックオフィスに関して問題となる法的問題の概要を解説します。

プログラム

- eラーニングコンテンツの制作・配信に関して問題となる法律の概要

- 著作権

著作物/著作者/著作者の権利と保護期間/

著作権(著作財産権)/著作権の制限/著作者人格権/

著作隣接権/許諾による利用/著作権侵害 - プライバシー権、肖像権、パブリシティ権

- 名誉毀損

- 生成AIの利用に関する留意点

- eラーニング事業に関連する法的問題のポイント

学習目標

- eラーニングコンテンツの制作・配信に関して、問題となる法律の概要を理解し、著作権等の関連法規について説明できるとともに、業務の中で生じる問題や法的トラブルの原因を発見することができる。

- 生成AIの利用に関する法的問題点を理解し、適切な利用をすることができる。

- eラーニングコンテンツの制作、配信を適法かつ適切に行うことができる。

講師

【9】高等教育におけるeラーニング(65分)

コース概要

本コースでは、日本の高等教育におけるICT活用の現状と課題を整理し、高等教育におけるeラーニングの普及を支える理論モデルや成功事例を学びます。具体的には、インフラ整備、オンライン型授業の種類や普及状況を概観した上で、学習環境デザインの原則や関連するモデル(TPACKや学校の情報技術モデルなど)を理解します。また、日本国内の大学におけるeラーニングの成功事例を通じて、普及への取り組み方針やコロナ禍での影響を考察し、受講者が今後の方向性について意見を述べることがで切ることを目指します。

プログラム

- 日本の高等教育におけるICT活用の実態

インフラとツール整備/学習支援システム/

すべての授業が対面式でない科目の割合/

オンライン型授業の種類/eラーニングの種類別の導入 - 関連するモデル

TPACK/学習環境のデザイン原則/

学習教育と情報化に関するモデル/

プランソン「学校の情報技術モデル」/

これからの学びはどうなっていくのか? - 大学でのeラーニング普及のための取り組み

日本福祉大学の事例/愛媛大学の事例/

大手前大学の事例/まとめ - 補足:コロナ感染症の影響と今後のあり方

学習目標

- 日本の高等教育におけるICT活用の実態と概要を整理することができる。

- 高等教育におけるeラーニングに関連するモデルについてその構造や特徴を示すことができる。

- 高等教育におけるeラーニングで成果を上げている事例を特定し、その普及の取り組みを説明することができる。

- eラーニングの未来と高等教育の方向性について、自分の意見を述べることができる。

講師

学習時間と開講スケジュール

eラーニングコンテンツの講義時間は約14.5時間です。

eラーニング・コンテンツを受講した後、オンラインによる修了試験を受講していただきます。計72問が出題され、80%以上正解すれば合格です。 (受講期間中は、合格するまで何度でも受験が可能です。)

【開講スケジュール】年4回開講しています。

申込受付:3月~4月 受講期間:5月~6月

申込受付:6月~7月 受講期間:8月~9月

申込受付:9月~10月 受講期間:11月~12月

申込受付:12月~1月 受講期間:2月~3月

【受講費用】

一般57,700円 DLC会員42,000円

※開講案内は本サイトの「新着ニュース」に掲載いたします。受講申込はそちらよりお願いいたします。

- SCORM関連情報

- SCORMとは

- SCORM技術者一覧

- SCORM適合LMS

- SCORM適合コンテンツ

- SCORM関連各種

ダウンロード

- デジタルラーニング

- デジタルラーニング・

ショーケース - eラーニング・ショーケース

- 調査報告

- リンク

- 用語集

- アーカイブ

DLCメールニュースの配信をご希望の方へ

eラーニング、デジタルラーニングに関するイベント

セミナー、技術情報、開講案内などのニュース配信は

下記よりご登録をお願いいたします。

「DLCメールニュース」配信登録フォーム